상주향교

천년의 역사를 잇는 상주향교의 모든 것을 만나보세요.

-

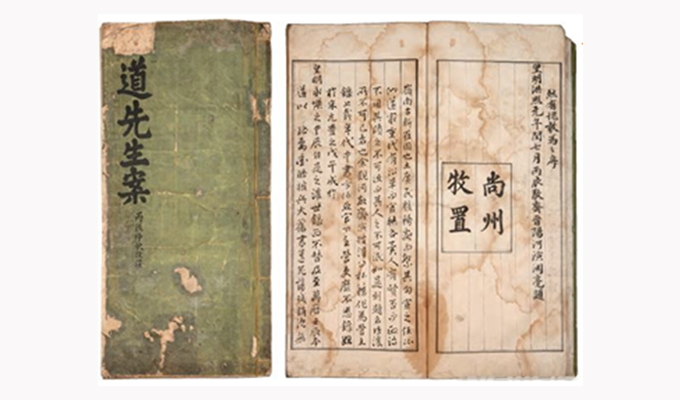

경상도영주제명기(도선생안)

- 제작년도 1622년(광해군 14)

- 보 물 국가문화재 보물 제2019호

-

경상도영주제명기(도선생안)

1622년(광해군 14) 중추(仲秋)에 경상도관찰사 김지남(金止男)이 기존의 『도선생안』을 등사한 것을 대구․상주․경주․안동에 각 1본씩 보관본 중의 「상주본」이다. 총 122면으로, 가로 39㎝ × 세로 83㎝이다. 1078년(고려 문중 32) 도부서사 이제원(李齊元)부터 1886년(고종 12) 경상도관찰사 이호준(李鎬俊)까지 808년 1,009명(고려 531, 조선 478)의 역대 경상도관찰사의 명단이다. 관찰사의 이름만 해도 도부서사 · 안찰사 · 제찰사 · 안렴사 · 관찰출척사 · 관찰사 · 감사 등으로 확인된다. 특히, 조선시대 경상도관찰사의 전직, 재임기간, 관속 등을 살필 수 있는 중요한 자료이다. 그 가치를 인정받아 2018. 10. 31. 국가문화재인 보물 제2019호로 지정하였다.

-

상주향교 대성전‧동무‧서무(尙州鄕校 大成殿‧東廡‧西廡)

보물 제2096호(2020년 12년 28년)

경상북도 상주시 신봉동 203-1번지에 위치한 대설위 상주향교는 현유(賢儒)의 위패를 봉안하고 지방민의 교육과 교화를 목적으로 창건되었다. 창건연도는 문헌상으로 최자(崔滋)의 『보한집(補閑集)』에, 1247년(고려 고종 34)에 상주향교가 기록되어 있으나, 992년(고려 성종 11) 전국의 12목에 경학박사(經學博士)를 파견하고 학교를 설치하라는 조정의 명에 따라 이 시기로 추정하고 있다. 1428(세종 10)에 판목(判牧) 조치(曺致, 재임 1428∼1429)가 남루(南樓)를 세우고 홍여방(洪汝方)의 기문이 있다. 그 후, 목사 강구손(姜龜孫)이 1486년(성종 17)에 성전(聖殿)과 재·루(齋樓)를 중창하였다. 불행하게도 임진왜란 때 소실되었으나 1610년(광해군 2)에 목사 강인(姜絪)이 대성전을 5량가의 5칸으로 중창하였으며(2005년 중수시 묵서 발견) 이준(李埈)의 상량문이 있다. 1612년에는 동·서무와 연당을 짓고 1617년에는 명륜당을 중건한 후, 1832년에 명륜당을, 1841년에 대성전을 중수를 하였으며, 1949년에는 향교의 경내 일대가 남산중학교(南山中學校)로도 사용하였다. 현재는 대성전(大成殿, 5칸)과 동·서무(東西廡, 각 9칸), 명륜당(明倫堂, 5칸), 동·재(東西齋, 각 5칸), 남루(南樓, 2층·5칸) 등으로 규모가 웅장하다. 경상북도 유형문화재 제155호로 지정된 대성전은 성균관(成均館)과 같이 공부자(孔夫子)를 비롯하여 4성(聖), 공문(孔門) 10철(哲), 송조(宋朝) 6현(賢), 우리나라 18현(賢) 등 총 39현에게 매년 2, 8월 상정일(上丁日)에 석전대제(釋奠大祭)를 봉향하고 있다.

-

소장 고문서(所藏 古文書)

- 주요내용 상주향교에서 소장하고 있는 고문서는 성책류 27종 28권이다. 조선시대의 상주향교 인적구성과 향촌사회의 모습을 파악할 수 있는 자료로서 사료적 가치가 높다. 16세기 중엽에 작성된 『상산향언록』과 1609년(광해 1) 정월에 작성된 『향중면역완의안』 을 비롯하여 『임원록』, 『교안』, 『청금록』, 『분향록』, 『준분록』, 『사마록』, 『도선생안』을 비롯 하여 향교의 출입 자격을 규정한 『청금록완의』 등이 있다. 이들 27종 28권의 고문서들은 현재 상주박물관에 기탁(2012.6.12.) 보존 관리하고 있다.

-

상산향언록(商山鄕彦錄)

조선시대 상주목의 향안(鄕案)으로 그 당시 지방자치기구로 활동하였던 유향소(留鄕所) 구성원을 수록한 상⸱ 하 2책의 명부이다.

오침안정법(五針眼訂法)으로 16세기 중반에 작성하였다. 구래(舊來)의 향안은 1592년 임진왜란으로 소실되어 다시 중수하여 작성한 향안이 『상주향안구적(尙州鄕案舊籍)』이다.

상권은 16세기 중반 이전부터 1727년까지 모두 16회에 걸쳐 작성되었고, 입록 인원은 총 1,972명이고, 하권의 입록은 크게 5회에 걸쳐 1749년부터 20세기 초반까지 1,305명이 입록되었다.

본 자료는 조선 후기 상주 지역 향안 작성의 추이와 재지 사족들의 동향을 살펴볼 수 있는 사료적 가치를 가지고 있다. -

향중면역완의안(鄕中免役完議案)

1609년 정월에 작성하였다. 가로 16×세로 32.5㎝ 13면으로, 임진왜란 직후인 조선 중기 상주 지역의 역수취체제(役收取體制) 16세 이상의 정남(丁男)에게 부과하였으며 군역(軍役)과 요역(徭役)으로 나뉘었다.

군역은 일정 기간 교대로 군사 복무하는 정군(정군)과, 정군의 비용을 부담하는 보인(保人)으로 구성되었다. 군역의 면제 대상은 양반과 서리(하급관리)·향리(지방의 행정 실무 담당)와 성균관의 유생이었다.

요역은 초기에는 가호를 기준으로 정남의 수를 고려해 선발하였다. 그 후 성종 때 토지 8결 당 1인을 선발하였고, 1년에 6일 이내로 동원을 제한하는 것을 윈칙으로 하였으나 실제로는 임의로 징발을 하였다.

(『통합논술 개념어 사전』, 2007, 한림학사.)를 보여 주는 귀중한 자료이다. 당시에는 국역(國役)과 향중역(鄕中役)의 구분이 애매한 상태로 국역자가 향중역을 겸하는 경우가 있었음을 본 자료를 통해 알 수 있는데 향중역의 경우 면역의 권한을 지방의 재지세력이 행사하여 향중의 운영경비를 면역가(免役家)를 통하여 충당하고 있었다. 조선 중기 역수취체제와 운영을 이해하는 중요한 자료적 가치를 가진다. -

임원록(任員錄)

1785∼1800년까지 16년간 상주향교 교임(校任)을 기록한 126명의 명단록이다. 당시 상주지방의 유력한 양반사족들로 구성되어 있다. 상주향교의 교임은 시기별로 그 명칭이나 수가 조금의 차이는 있으나 대체로 도유사(都有司) 1인-장의(掌議) 2인-유사(有司), 혹은 재임(齋任) 2인 체제로 이루어져 있다. 이들 교임은 당시 상주의 유력한 양반 사족들로 구성되어 있어 본 자료는 18세기 상주향교의 교임층의 조직 구성과 역할을 비롯해 당시 상주 사족사회의 일면을 살펴볼 수 있는 자료이다.

-

교안(校案)

1676년(숙종 2)에 작성된 64면과 연대미상의 41면 등 총 105면이다. 1676년의 교안에는 1661년(현종 2) 이전 88명을 포함하여 총 362명이 입록(入錄)되었다. 연대미상인『교안』은 17세기 후반부터 작성되었는데 총 199명이 입록되어 있다. 이는 교육대상자로서의 생도안(生徒案)이 아니고 향안(鄕案)과 같이 상주에 거주하는 문벌을 갖춘 사족들의 안(案)이란 의미를 가지고 있다.

-

청금록(靑衿錄)

1692년(숙종 18)부터 1738년(영조 14)까지 총 2책이 전해 온다. 총 22회에 걸쳐 1,441명이 입록되어 있다. 서문에는 상주지역도 타 지역과 마찬가지로 점차 평민·서얼층의 교생입학이 확대되자 양반 사족들이 신분적 지위를 확보하고자 하였다. 또한, 「완의(完議)」를 제정하여 교생에 대한 통제를 강화하고, 교임(校任)의 선출방법과 청금유생의 역할을 명시하여 당시 상주향교를 운영해 나간 사실을 알 수 있다.

-

분향록(焚香錄)

매월 초하루(삭, 朔)와 보름(망, 望)에 향교 대성전에 삭망례(朔望禮)를 올렸던 인사들의 기록이다. 총 4책으로, 1책은 1697년(숙종 23)부터 기록하였다. 삭망례는 상주목사가 주관할 때도 있지만 대체로 장의유사가 담당하였다. 본 자료는 조선 후기 교임의 구성과 상주지역 사족의 동향을 확인할 수 있는 자료이다.

-

준분록(駿奔錄)

1620년(광해 12)부터 1625년까지 상주향교에서 거행된 각종 제례에 참석한 142명의 집사자를 기록한 명부이다. 헌관, 집례, 축 이하 행임자(行任者) 별로 구분하지 않고 행공자의 이름만 기명하였다. 1620년의 추기 석전에는 상주목사 김지남(金止男), 향교의 제독관 이여빈(李汝馪), 생원 김진원(金振遠) 순으로 모두 32명을 기명되었다.

-

사마록(司馬錄)

상주목 출신자들의 사마시(司馬試, 생원·진사시)에 합격한 명단록이다. 소과(小科) 즉 생원시와 진사시 279명에 대한 인적사항을 기록해 놓았다. 모두 82개의 성씨(姓氏)가 수록되었다.

1634년(인조 12) 창석 이준(李埈)이 만든 이래 1792년(정조 16)까지의 기록으로 이중 문과 급제자는 46명이다.

지정 관리하고 있어, 앞으로 문화재지정 등의 검토가 요구된다. 이『사마록』은 16세기부터 18세기까지 상주지역 사마시 합격자들을 통해서 당시 지역 사족의 사회적 지위를 파악하는데 매우 중요한 자료로서, 『함창사마소 유물(지방문화재자료 제612호, 2013.8.19.)』과 같이 문화재지정 등의 검토가 요구된다.

-

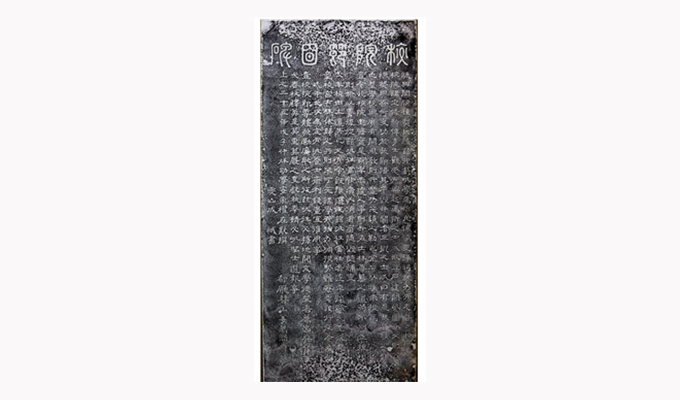

교원절목비(校院節目碑)

- 규 모 높이 112, 가로 45, 세로 15㎝

- 지 은 이 안동(安東) 권재묵(權在默)

- 글 쓴 이 기산 성욱(成稶)

-

교원절목비

교원절목비(校院節目碑)는 민종열(閔種烈) 민종열(閔種烈, 1831∼1899) : 본관은 여흥(驪興). 자는 경무(景武), 호는 지담(芝潭). 고종 2년(1865)에 진사에 급제하고, 1869년에 서사(筮仕, 처음으로 관직에 나아감)하여 노성현감으로 부임하고 양산군수, 밀양부사를 거쳐 고종 22년(1885) 3월 14일 상주목사로 임명되어 4월 17일 도임하였다.

1888년 8월 교원절목비(상주향교의 운영 절목을 제정)를 건립하고 11월에 주민이 목사 민종렬 송덕비를 건립하였으며, 『상산향언록』에 이름을 올렸다.‘상주사례(尙州事例, 1888년)’는 당시의 상주 사정과 목민관으로서 해야 할 일을 정확하게 파악하여 기록해 놓았으며, 1889년 『상락삼강록』 서(序)를 쓰고 초겨울에 옥동서원을 중수하고 기문을 지었다. 1890년 6월 15일 남원부사로 이임하니, 6월 주민이 목사 민종렬 영세불망비를 세웠다. 1893년 11월 20일 나주목사로 부임하여 1894년 8월 17일 호남소모사, 호남초토사로 임명되었다. 특히, 동학농민혁명 때 전라도 나주만큼은 농민군의 공세에도 불구하고 관치(官治) 를 유지했던 것은 덕치로 인함이었다. 1895년 2월 12일 담양군수로 이임하여 1899년 6월 15일 졸(卒)하였다.(『상주시사』(제5권) 목민관 편) 상주목사(재임 1885∼1890)의 덕행(德行)과 선치(善治)를 기리고 상주향교의 운영과 강학(講學), 풍습의 교화(敎化)에 필요한 대절(大節) 3목(目)과 세절(細節) 2목(目) 등을 지어서 비석에 새겨 놓아 후세인들에게 보고 잘 따르도록 하기 위해 세운 비석이다. -

형상(形象)

질은 화강암이다. 비석의 형태는 당초에 개석(蓋石)이 있었으나 분실된 것으로 보인다. 비신(碑身)의 윗 부분을 갈[磨]지 않고 거칠게 다듬어 놓았으며 모서리의 각(角)을 그대로 둔 것으로 알 수 있다.

비명(碑名)은 비의 앞면 윗 부분에 글자 크기가 7㎝의 전서체(篆書體)를 가로로 새겨 놓았으며, 비문(碑文)은 그 아래에 세로로 전체 13열을 글자 크기가 3∼3.5㎝의 예서체(隸書體)로 새겨 놓았는데 명필이다. -

건립연도

상지 이십오년 무자 중추(上之二十五年戊子仲秌戊子年)’으로 고종 황제 25년 무자년은 1888년 8월로서, 민종열 목사 재임(1885∼1890) 중에 세웠다.